本稿は、 Engineering Manager Advent Calendar 2024 並びに、 🎄丸井&Muture アドベントカレンダー2024🎄 22日目の記事です。

こんにちは、さとだいです。 今回は、 Engineering Manager Advent Calendar に加えて、お仕事もご一緒している丸井グループ・ marui unite ・ Muture の有志メンバーによるアドベントカレンダーにもお邪魔させていただきました。 と言っても、趣味記事を書いてしまいましたが、よろしくお願いします。

最近、 marui unite さんとのお仕事の中で、採用ブランディングについて考える機会がありました。 その延長線で、前提にあるブランドの考え方やブランディング論について興味が湧いてきたので、本稿にて採用ブランディングとの関係をまとめてみたいと思います。

はじめに

一般に、採用ブランディングは、企業が求職者に対して自社の魅力を伝えるためのブランディング活動のことを指します。 ブランディングという言葉のとおり、その前提にはブランディングの考え方があります。 ブランディングと異なる点として、採用ブランディングは、その対象が顧客ではなく、求職者であるという点が挙げられます。

採用ブランディングを深く理解するにあたり、原点となるブランドとは何かを確認し、ブランドがどう作られていくのか、そして採用ブランディングにどう関係しているか整理していきます。

ブランドは資産

ブランディングは、マーケティングの歴史とともに発展してきた概念です。 1960年代から消費者行動研究が本格化し、マーケティングが体系化されるようになりました。 このころ、ブランディングはマーケティングのための手段(機能)としてとらえることが多かったようです。

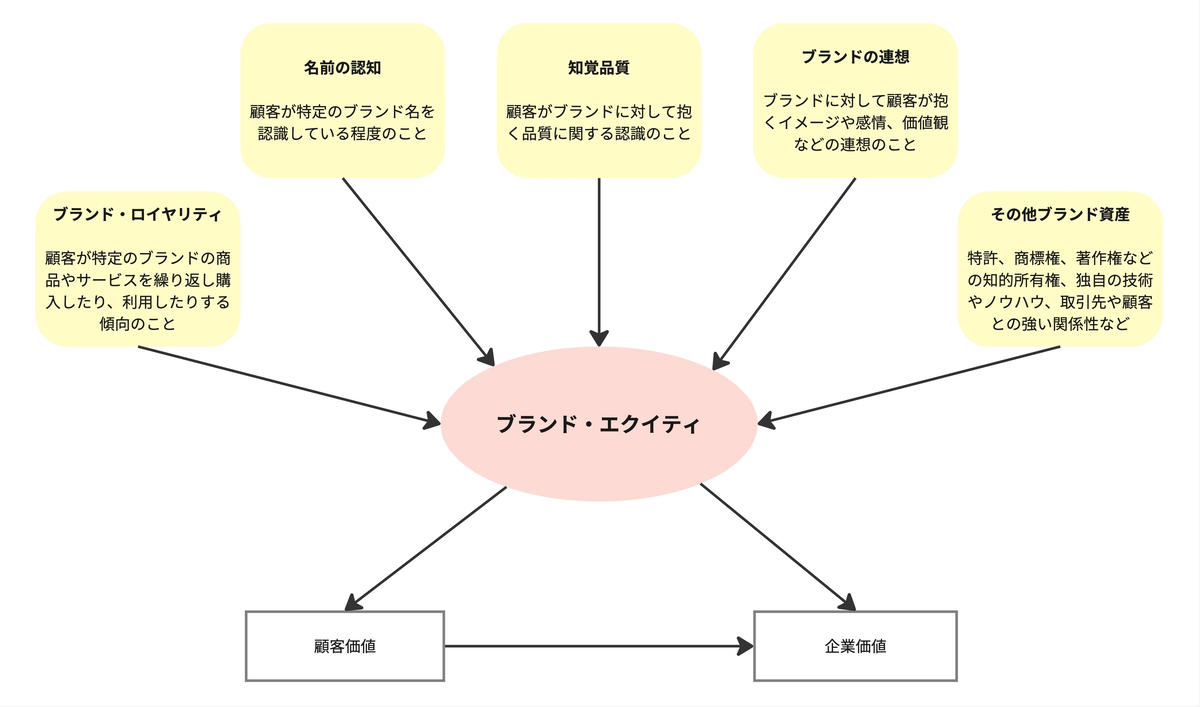

その後、1991年にアーカーによるブランド・エクイティ論が示され*1、マーケティング活動の結果として、ブランドが資産的な価値を持つようになるという考え方が広まりました。 ブランド・エクイティは、ブランド・ロイヤルティ、名前の認知、知覚品質、ブランドの連想、その他ブランド資産から構成されます。 そして、顧客価値と企業価値の双方に影響を与えるとされています。

ブランド・エクイティをもとに採用ブランディングを考えると、企業の製品やサービスが求職者に対しても資産的な価値を持つと考えることができます。 加えて、企業自体がブランドとして認識されることで、製品やサービスを利用していない求職者に対しても、企業の魅力を伝えることができます。 これは、ブランドのマーケティングと同様に、採用ブランディングもマーケティングの一環としてとらえることができると言えるでしょう。

ブランド構築の概論

ブランド・エクイティの構築は、どのように行われるのでしょうか。

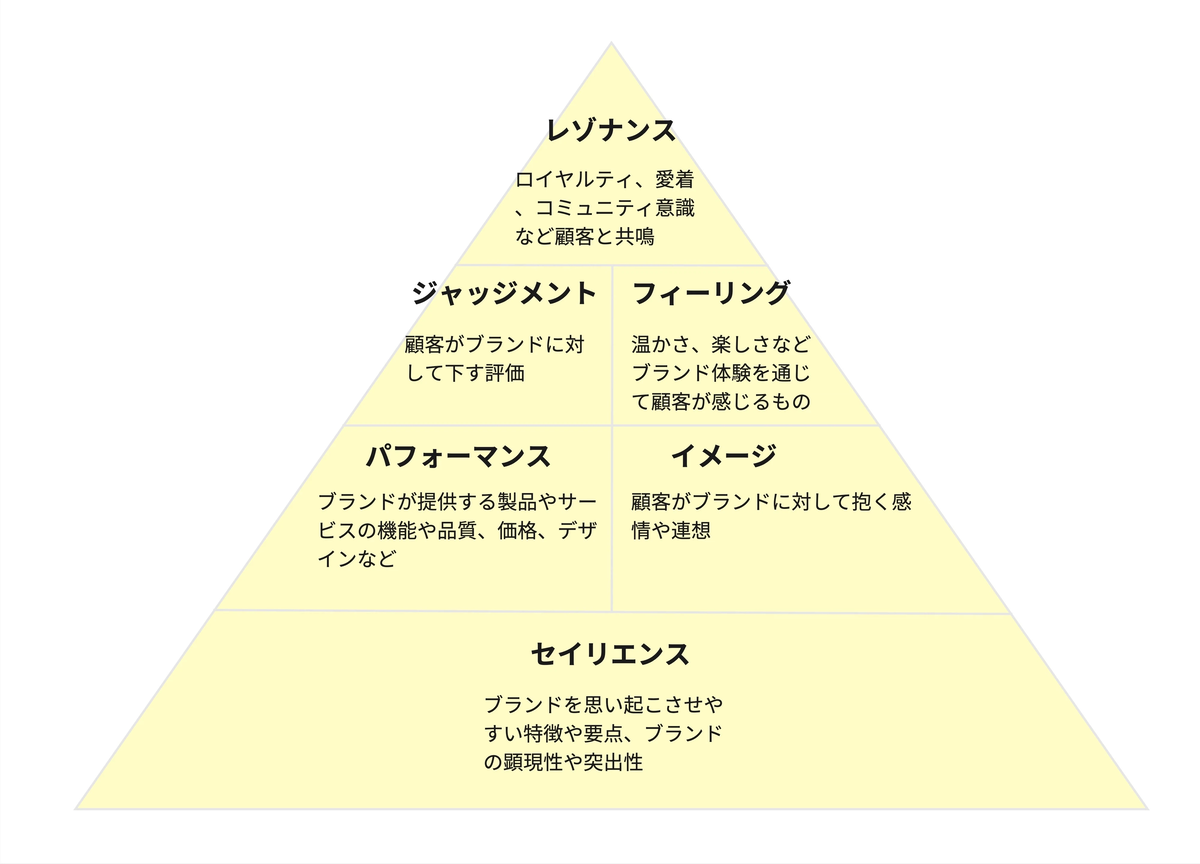

これについて、 2003年にケラーがブランド・ビルディング・ブロックを提唱しました*2。 ブランド・ビルディング・ブロックは、ブランド・エクイティを構成する要素を階層構造で表現し、ブランド構築の手順を考える枠組みとして提供されました。

まずは、セイリエンスを築くために、顧客に持ってもらいたい企業イメージ(ブランド・アイデンティティ)を作り、ブランドを思い起こさせやすい特徴や要点をまとめます。 これを、市場に訴求することから始めます。

続いて、パフォーマンス/イメージの構築し、ブランドの機能や特徴を伝えることで、顧客に信頼を持ってもらうことができます。 そして、ブランドのイメージやフィーリングを伝えることで、顧客に共感を持ってもらうことができるようになるのです。

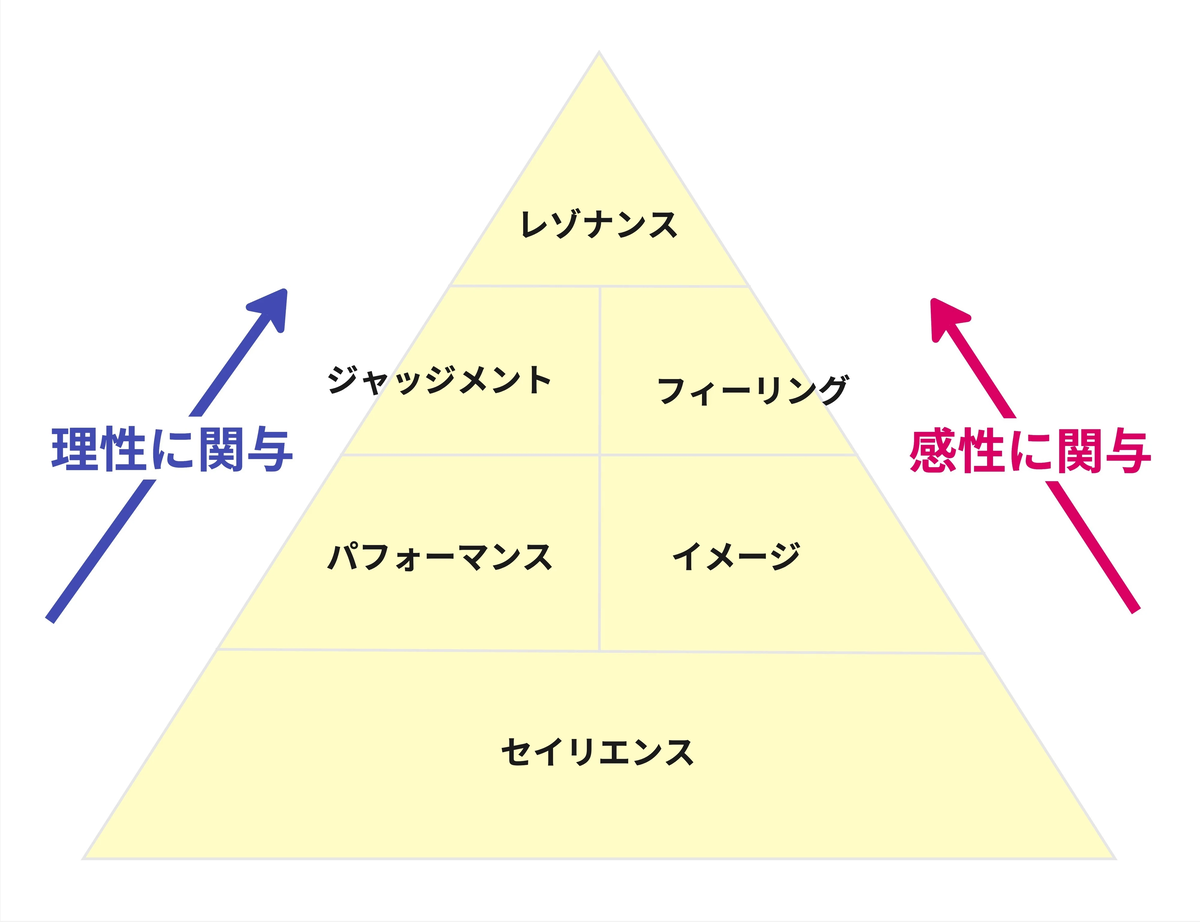

ブランド・ビルディング・ブロックでは、これらの活動は「理性」または「感性」に関与する要素としてとらえています。 この2つの要素にアプローチすることが、 ブランド・エクイティを構築するための道筋として示されています。

パフォーマンスやジャッジメントといった、機能的・属性的な側面を重視するのが「理性」の要素です。 顧客は、品質/機能/価格/信頼性などを評価し、ブランドに対する合理的な判断を下します。 イメージやフィーリングといった、情緒的・象徴的な側面を重視するのが「感性」の要素です。 顧客は、ブランドが喚起するイメージや感情、価値観などに共感し、ブランドに対して特別な感情を抱きます。

これらを採用ブランディングに応用すると、求職者に対しても理性と感性の両面からアプローチをすることが必要となります。 採用が成功している企業は、この両面をバランスよく伝えることができているのではないでしょうか。

- 理性に関与する要素: 企業のビジョンやミッション、製品やサービスの特徴、利用している技術など

- 感性に関与する要素: 企業のカルチャーや価値観、社員の声、社内の雰囲気など

顧客とのリレーションシップ

市場からの認知が高めて、ブランド・エクイティを構築することがブランディングのゴールかというと、そうではありません。

ブランドは、顧客に対する一方向の発信をして構築するのではなく、顧客との双方向のコミュニケーションを行うことで顧客との関係性を深めて、さらに価値共創を目指すことができます。 たとえば、 SNS を活用して顧客とコミュニケーションを取ることで顧客の声を反映した製品やサービスを提供したり、製品販売を目的としないコンテンツを提供することで顧客との関係性を築いたりすることが挙げられます。

顧客とのコミュニケーションを進めるには、その目的や対象を明確にして、ブランド・コミュニケーション計画を立てます。 目的をブレークダウンする際に、カスタマー・ジャーニーなどを用いることで、顧客がどのような経験をしているかを把握し、接点を設計できます。

採用ブランディングにおいても、求職者とのコミュニケーションを推進する取り組みは注力されています。 企業の SNS やカンファレンス、イベントなどを活用して、求職者とのコミュニケーションを図ることで、求職者との関係性を築く例が増えています。

エンプロイヤー・ブランディング

ここまでに確認してきたブランディングの考え方を、従業員に適用したエンプロイヤー・ブランディング*3という活動があります。 エンプロイヤー・ブランディングは、企業が従業員と潜在的な従業員に対して自社の魅力を伝えるためのブランディング活動であり、従業員を「顧客」と見なし、企業と従業員の関係をブランドと顧客の関係と同じようにとらえる考え方です。

ここで大事なことは、潜在的な従業員(求職者)だけではなく、現在の従業員に対してもエンプロイヤー・ブランディングを行うことです。 エンプロイヤー・ブランディングにより、企業の業績や従業員の定着率、従業員エンゲージメントなどに良い影響を与えることが期待されています。

採用ブランディングを批判的にみると、企業が求職者に対して一方的に自社の魅力を伝えるだけで、社員になるとそのニーズや期待に応えないという問題があります。 採用ブランディングの実務としても、求職者に対しての活動が中心となりがちですが、社内にいる従業員に対してもブランド・エクイティを構築するエンプロイヤー・ブランディングが必要だということを忘れはいけません。

まとめ

ブランド研究から採用ブランディングについて学べることはたくさんありますが、今回はブランド・エクイティとブランド・ビルディング・ブロックを中心に整理してみました。 ブランドについて少し理解を進めることで、 採用ブランディングの活動の意図がより理解できるようになりました。 さらに、マーケティング研究や消費者行動研究も参考にすることで、採用ブランディングの活動をより効果的に進めることができると思いますので、興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

このアドベントカレンダーの取り組みも、ブランディングの一環としてとらえることができますね。 本稿もブランド・エクイティの構築に、ほんの少しでも貢献できるとうれしいです ;D (こんなニッチな記事だと弱すぎるだろというツッコミはしないでね)